ここに1冊の本があります。

1980年に出版された小さな画集『原爆の図』。

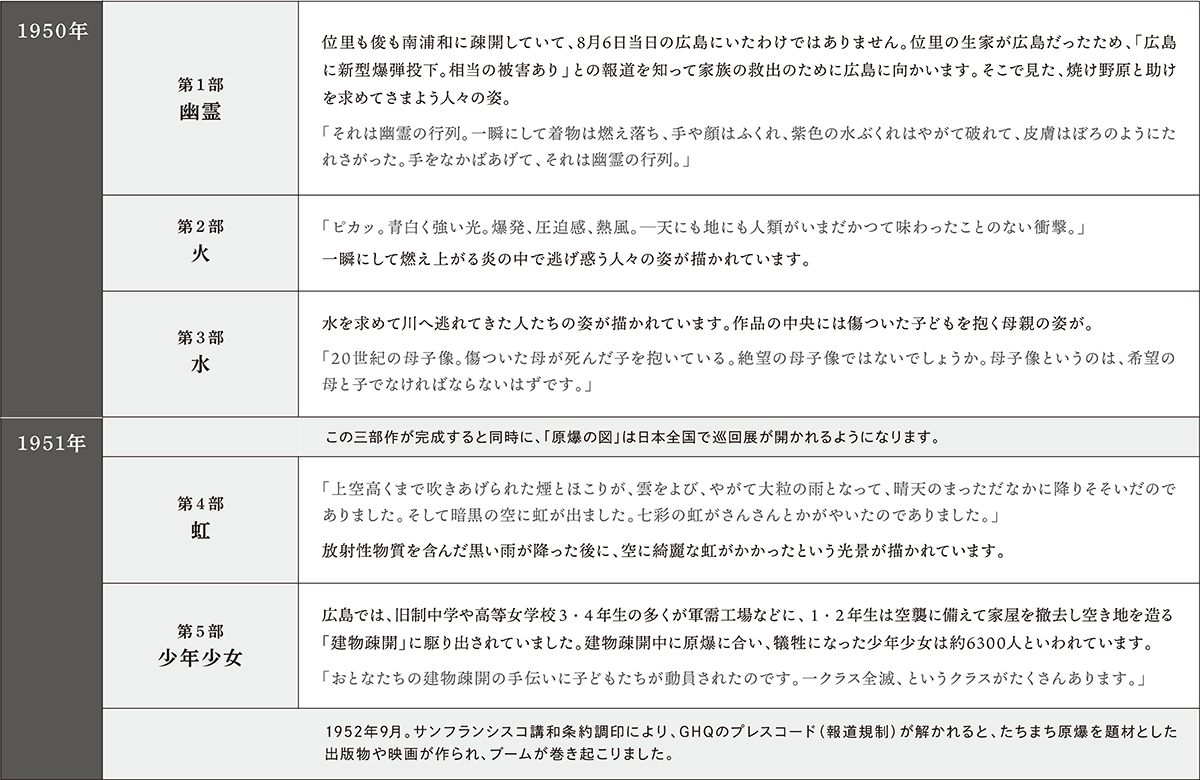

丸木 俊と丸木位里がなぜ30年以上かけて、

15作からなる「原爆の図」を描いたのか。

その思いと描き続ける原動力が、ふたりの言葉で綴られています。

あとがきには、こんなことが書いてあります。

原爆やめて下さい、戦争やめて下さい、と、描きつづけて三十数年。

原爆はやまるどころか増えるばかりです。たくさんの国が原爆を持つようになりました。

大きいのや小さいのや、核弾頭とかミサイルとか、原子力潜水艦とか、という言葉が

毎日耳に入って来ます。

いつ又、戦争が起きるかわかりません。どうしたらよいのでしょう。玉つきのゲームの

ように怨ちにひろがって、原爆で人々は傷つき死んでいくのでしょう。

どうしたらよいのでしょう。

俊と位里は15部で終わりではなく、

この先も「原爆の図」を描くつもりだったといいます。

「原爆の図」の発表から70年以上がたった今。

核を増強する国が増え「第3の核の時代」といわれています。

そんな現代においてこそ「原爆の図」は新たな側面を持ち、

大きく響く存在となりました。

ふたりの問題意識を過去のものとして完結させるのではなく、

「原爆の図」の存在意義と未来に伝えること。

現代に生きる私たちが“なぜ戦争ははじまるのか”

“目の前の核の問題をどうしたらよいのか”を考えること。

丸木美術館の協力のもと展示します。