命のはじまりと世界の現状

命のはじまりと世界の現状

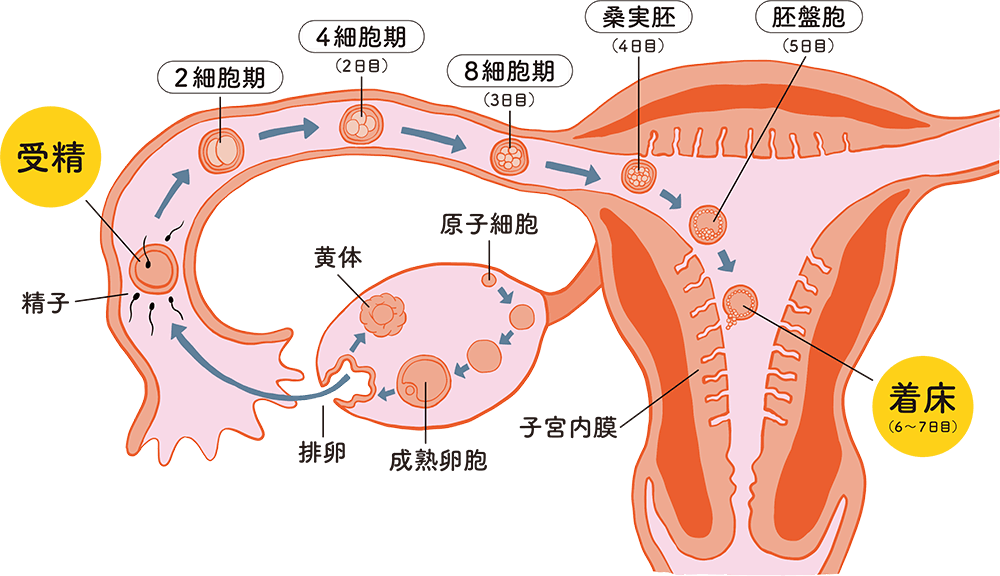

女性の卵巣から排卵された卵子が精子と出会うと、精子が卵子の壁を破って中に入り、受精が起きます。受精卵は分裂と増殖をくり返しながら、卵管を移動して子宮に向かいます。この旅は約5~6日かかり、子宮に到着する頃、受精卵は100前後の細胞からなる「胚盤胞」になっています。子宮にやってきた受精卵は子宮内膜に埋没して、組織の中に血管を張りはじめ、胎盤ができはじめます。これが「着床」と呼ばれる現象で、新しい命はこうして子宮の中で育ちはじめるのです。

実際には、この命の旅にはいくつもの関門があり、出産に至る卵子と精子は大変な強運の持ち主です。私たちの命は、まさに奇跡のような幸運からはじまっています。

妊娠成立にはさまざまな要因が関わっています。現代では不妊(生殖年齢の男女が妊娠を希望し、1年以上避妊せず性交を行っているにもかかわらず、妊娠しないこと)に悩むカップルは6組に1組と言われ、決して少なくありません。不妊の原因は、かつては卵管閉塞など医学的な理由が主なものでした。しかし、晩産化が進んだ現代では、女性の年齢が高いために妊娠しづらいカップルもたくさんいます。不妊の原因は男性にもあり、精子の検査も必要です。

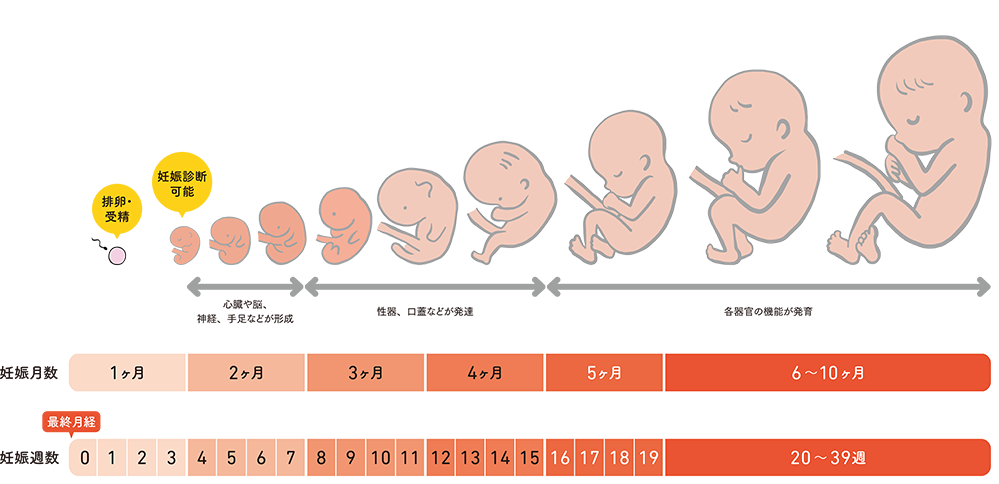

妊娠期間は「十月十日」という言葉があるように約10ヶ月です。1ヶ月を28日として計算するため、計280日であり、最終月経初日から280日目が出産予定日になリます。着床した受精卵は成長し、中枢神経系や心臓、肺の形成がはじまり、6週ごろには心拍が確認できるようになります。

妊娠7週までの赤ちゃんを「胎芽」と呼びます。妊娠8週以降は「胎児」と呼び、頭や手足の形もはっきりしてきます。妊娠の10週目から、臍帯(へその緒)によって供給される栄養豊富な血液によって胎児がどんどん成長していきます。36週目ごろからは生まれる準備がはじまり出産を迎えます。

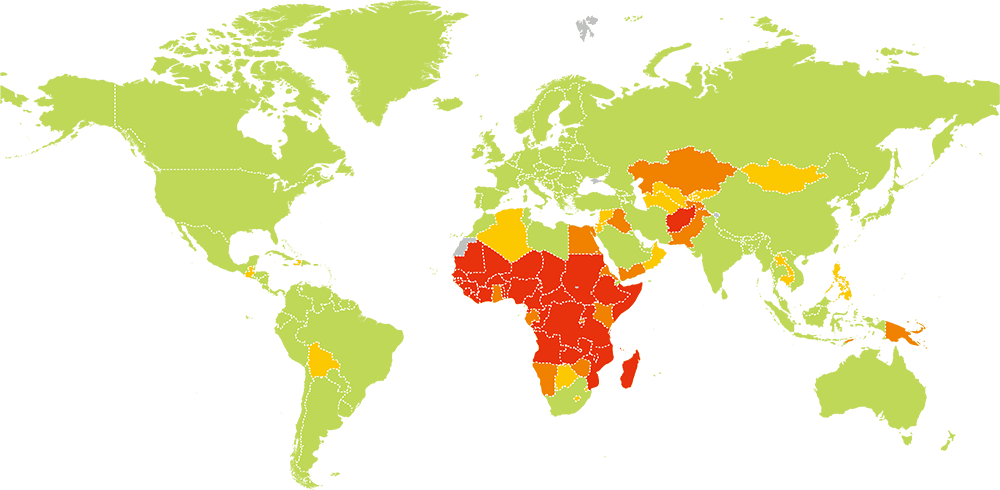

高開発の国※1においては合計特殊出生率(「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する)は減少を続け、2020年の日本では1.34となっています。世界に目を向けると、アフリカでは4.0を上回る国も多く、ニジェールでは6.74と高くなっています。

しかし、世界全体で見た合計特殊出生率は、徐々に減少傾向にあり、この傾向は今後も続いていくと予測されています。少子化が続いている高開発の国と、多産多死の状況にある低開発の国※2。同じ“命”ではありますが、そのありようは多様です。

同じ地域にあっても合計特殊出生率は差異があります。例えばフランスは、多様な保育サービスや仕事と子育ての両立支援策の充実、手厚い家族手当の給付などの施策により、1993年に1.66だった合計特殊出生率が2010年には2.02まで回復しました。2020年は1.83ですが、依然、EU内で最も高い数字です。経済状態や支援のあり方が出生率にも影響するようです。

妊娠・出産には、妊婦や赤ちゃんの死亡するリスクが伴います。しかし、そのリスクは国や地域によって大きく異なります。なかでも、アフリカ、とくに西部・中部アフリカ諸国の妊産婦死亡率は高く、世界平均の約3.2倍となっています。また、新生児(生後28日未満)の死亡率も、世界平均の約1.8倍となっています。

妊産婦と新生児の死亡数は、サハラ以南アフリカと南アジアで世界の8割を占めています。紛争や人道危機に直面している国では、医療の提供が不十分になり、特に女性や子どもは必要なケアを受けられず、命を落とすことが多いのです。死亡率を下げるためには、周産期の医療・ケアが重要です。