収容所では10歳未満の子は母親と一緒にいられましたが、15歳を過ぎると男女にわけられ大人と同じように扱われました。つまり、10歳から15歳未満の子どもたち1万5000人が親から離されて、子どもだけの生活をすることになり、<男の子の家><女の子の家>にわけられたのです。

絨毯もカーテンもなくなった部屋には3段ベッドがずらりと並んでいます。でも、ベッドは足りません。子どもたちは、ひとつのベッドに3人も4人もが「イワシの缶詰のように」重なり合って寝ました。藁の入った布団が1枚と毛布が1枚だけ。寒い夜、みんなで引っ張り合うので、すぐに布団は破れ、藁が出てしまいました。それでも、新しい布団はもらえません。

食事はというと、朝は、コーヒーと呼ばれる茶色い水。昼は、ピンポン球くらいの小麦粉の団子がひとつ入った薄い塩味のスープ。そして、夜は、塩味のスープと小さな腐りかけのジャガイモか、固いパンが一切れという粗末なものでした。

そんな食事しか与えられないのに、子どもたちも大人と同じように1日10時間もの労働をさせられていました。子どもたちは、過労や栄養失調で倒れました。そんな子どもたちに与えられるのは、薬や温かいミルクではありません。「もう労働力として利用価値なし」と言われ、貨物列車に乗せられてどこかへ連れて行かれるのです。

行き先は<東>と言われていました。<東>がどこなのか、当時は誰も知りません。それでも、<東>には、とても大きな煙突があり、臭い黒い煙を1日中休むことなく吐き出していること、そこへ送られた人とは二度と会うことができないのだということをいつの間にか子どもたちまでが知っていました。子どもたちは笑顔を失い、ただドイツ兵に怒られないようにひっそりと暮らしていました。そんな子どもたちの姿を見た大人たちは話し合いました。

「あの子たちの笑顔をとり戻さなければ」「たとえ限られた時間でも、生きていることは素晴らしいのだと教えてあげないと」「何が、子どもたちの生きる力になるのかしら」

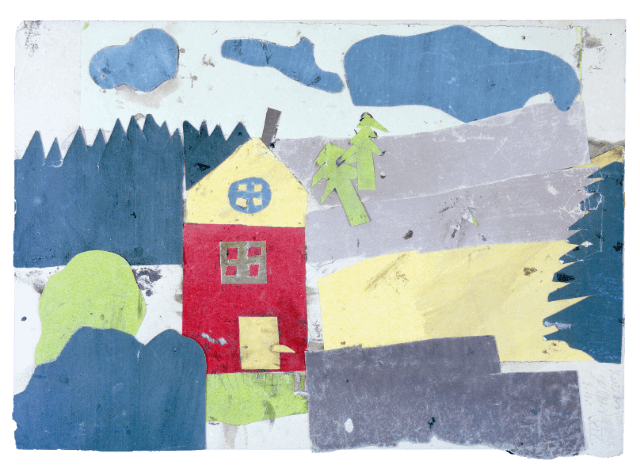

-そして、収容所の中に、教室が開かれたのです。何人もの人が、「先生をします」と名乗りを上げました。もと学校の先生だった人、音楽家、詩人、作家。その中に、ひとりの女流画家がいました。

フリードル・ディッカーです。