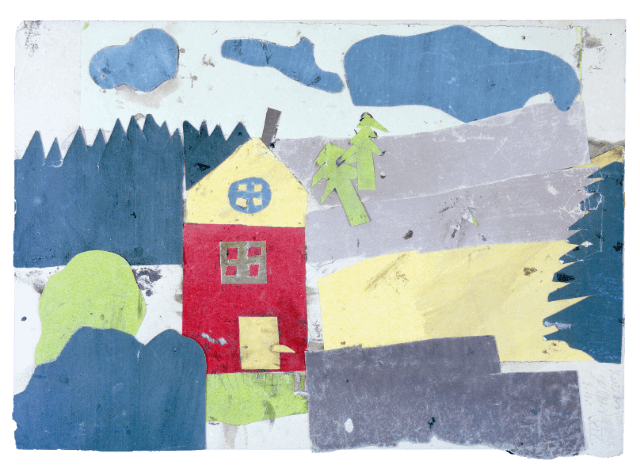

テレジンの子どもたちの絵と出合い、すぐに私は、これを日本の子どもたちに見せたいと思った。収容所の中で、絵の教室を開こうと命がけで立ち上がったフリードル・ディッカー・ブランデイズという人の存在を知った時、日本の大人たちに伝えたいと思った。

半年後、絵を(写真フィルムで)いただく約束はできた。その間に、何度もテレジン収容所を訪ねた。子どもたちの多くが送られ、命を奪われたところ、殺人工場とも言われたアウシュヴィッツも訪ねた。どちらでも売っている本はすべて買い、辞書を引きながら読んだ。頭が痛み、気分が悪くなった。

でも、まだ足りない……。そこで暮らした人の声を聴かねばならない。いるはずなのに会えない。思い出したくないという答えが来るのだ。

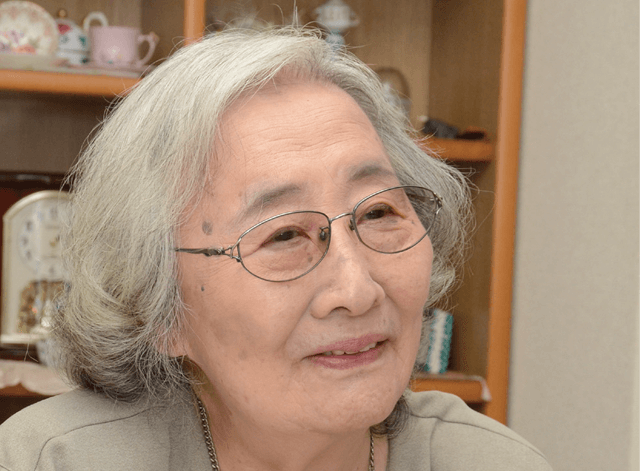

それでも、やっと出会えたテレジンからの生還者。彼女は、アウシュヴィッツに送られながら、幸運にも生きのびた人だった。そこに着いて、貨物列車から降りた時、ひらひらとまるで花びらのように空を舞うものがあった。そして、奇妙な異臭……。まだ13歳の少女にも、それらが、膨大な死体を焼くものだとすぐにわかった。髪を剃られ、腕に番号の入れ墨をされ……。その後、送られたベルゲン・ベルゼン収容所で、チフスにかかり半ば死にかけて、死体の間に寝ているときに、戦争が終わり、助け出されたという。

話すことはつらいだろうが、聞くこともつらい。質問の言葉は途切れる。番号が彫られた腕に目をやりそうになるのをとどめる。でも、聞かねばならない。「知らない」で過ごすわけには行かないのだと自分を鞭打った。

ディタ・クラウスは、つらいけれど話すと言った。「皆、死んでしまって話せないのだから、生き残った人は話すのが義務だ」と。