私が生き残った人に会いたいと思った1990年、その頃は、チェコのユダヤ博物館にも、その資料はありませんでした。

でも、1991年、テレジン収容所解放50周年記念式典のための調査が進んで、23人の生存者の所在が確認され、その名簿をいただけたのです。故国のチェコをはじめ、オーストリア、ハンガリー、アメリカ、イギリス、スイス、イスラエルと、その住所はまちまちでした。

当時子どもだった人々も、高齢になっています。みな、普通の人で平穏な生活を送っているでしょう。過去の記憶を消し去ることはできないとしても、忘れよう忘れようと努力をしているのではないかと思いました。そんな人たちに、過去を語ってくださいと言うのは、とても残酷なことです。断られても仕方のないことだと思いました。でも、語って欲しい……………。

聞くことはつらい仕事でした。申し訳ないと思いながら、生き残った人たちに会い、そして話を聞いてきたのです。「よく話していただけましたね」と、たくさんの人から言われました。「どうして、できたのですか」と聞かれました。

「どうして?」の答えのひとつには、時間の経過があったと思います。あの地獄の日々から、すでに45年が過ぎていました。当時、10歳から15歳で、子どもの家に入れられた子どもたちは60歳になっていたのです。

「ずっと、誰にも話したことがなかったのよ。子どもにも、孫にもね」と、言った人がいました。「でも、そろそろ誰かに話しておかなければならないなと、ちょうど考えはじめていたのよ……」。

もうひとつの答えは、私が日本人で、遠くから訪ねて行ったことだったでしょう。話を聞きに行く前には、それぞれの人に何度も手紙を出していました。

承諾の返事をもらわないまま訪ねて行ったこともありました。訪ねたものの、なかなか話を切り出すことができず、自分のこと、子どものことなどを話し、相手の孫の話を聞いただけで帰って来たこともありました。そして、翌日また出かけて行って……。

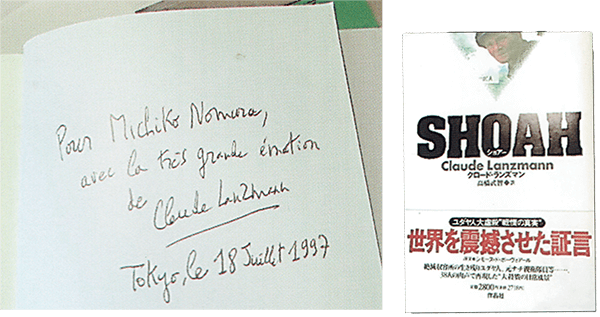

1997年の夏。映画『SHOAH』の監督クロード・ランズマン氏にインタビューをする機会がありました。『SHOAH』はホロコーストの関係者にインタビューをするドキュメンタリーで、9時間45分の超大作です。何年も前に、アテネ・フランセに2日間通って見ていました。ホロコーストの生還者、彼らの殺りくに関わったナチスの兵士……。そのどちらにも、ランズマン監督自らがカメラになり、マイクになったように容赦なく質問を繰り返し肉薄する態度。映画を見た時から、私にはできないと思うと同時に、そこまでしないとノンフィクション作家としては一人前ではないという後ろめたさのようなものを感じていました。だからこそ、躊躇いながらも、ランズマン監督は、一度は会いたい人、その取材方法について、できることなら語りたい憧れの人だったのです。

その結果は、分厚い『SHOAH』の本にいただいたサインに残っています。「avec la tres grande emotion」とても大きな感動をもってノムラミチコに」。

世界には多くのノンフィクション作家やジャーナリストがいて、ディタさんやラーヤさんたちも、何度もインタビューに答えてきたことでしょう。33年の交流を経て、彼女たちは、今も私のことを“友人”だといってくれます。

今、私の手元には取材ノートや会って話を聞いたときのカセットテープ、その人たちからもらった写真や資料がたくさんの段ボール箱に入っています。どれも、血を吐くような思いで記憶の底から出してきてくれたもの。書斎の整理をしなければ、と思うものの、どうしてもこれらは捨てたくないのです。

現物展示:

長年の取材の試行錯誤や苦労がしのばれるノートとインタビューを録音したカセットテープ。1990年、原稿を書くときは紙と万年筆だった。

腱鞘炎に悩まされながら、何千枚という原稿を書いてきた。ワープロを経て、今はパソコンを使う。