テレジンの生存者であるディタさんに会ったのは、予定外のことでした。実は、ディタ・クラウスという名前は、私が1990年に得た生存者のリストのなかに入っていなかったのです。

1929年プラハで生まれた彼女は、1941年、13歳の時にテレジン収容所へ送られました。そして、1943年の暮れにはアウシュヴィッツへ移送され、ガス室の直前まで行きながら、ベルゲン・ベルゼンに送られることになって、そこで解放の日を迎えています。同じ時期にアウシュヴィッツに移送された人々の大半が殺されていたことと、彼女自身が結婚して姓がかわり、また少女時代と名前を変えていたことによって、調査では以前の名前のエディタ・ボラホヴァーの消息は不明になってしまったのです。1959年に、エルサレムではじめてテレジンの子どもたちの遺作の絵の展覧会が開かれたとき、そこでディタさんは、自分の絵に<1944年12月アウシュヴィッツで死亡?>と書かれているのを知ったのだそうです。

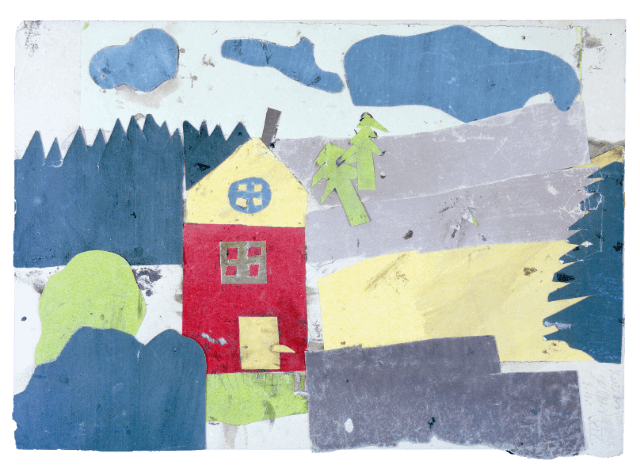

その絵は、日本の墨絵のように黒い絵の具一色で、教会の塔のある建物を描いたものでした。テレジンで絵の教室が開かれたのは、1943年の半ばころから、翌年の秋までの1年数ヶ月間。ところが、ディタさんは、43年の12月にアウシュヴィッツに送られているので、絵の教室に出られたのは、それほど多い回数ではなかったようです。

「何枚絵を描いたのかは覚えてはいません」と、彼女は語っていました。実際、教会の絵のことも、いつ描いたのか記憶がなかったそうです。「描いたときのことは覚えていなかったけれど、絵を見たとたんに、ああ、いつもこの教会を見ていたなと思い出しましたよ」

ディタさんはなつかしそうに語ってくれました。

「フリードル先生は、もちろん絵を教えにきてくれたのだけど、それ以上に、私たちに生きる希望を教えてくれたような気がします。先生は、子どもの家の部屋に入ってくるときから笑顔で楽しそうにハミングしているのですよ。それだけで子どもたちはほっと心を開くことができたのだと思います。不思議に思うかも知れないけど、3回、4回と絵の教室がつづいてみんな仲良く、助け合って行こうという雰囲気が出てきたのですよ。それまでは、みんな黙りこんでいたのにね……。フリードル先生は、収容所に数冊の画集を持ってきていました。ある晩、私たち絵の好きな子が3人、先生の部屋に入れてもらえたのです……。これは、許可されていないことで、もし見つかれば罰を受けることになるのです。そこで、先生は画集を見せてくれました。たくさんの素晴らしい絵がありましたよ。美しい色、いろいろな色を使って描いた絵、風景、静物、人物。中世の歴史画もありました。いちばん強い印象を受けたのは、ヴァン・ゴッホのひまわりでした。先生は、この花の黄色の中には、赤や青の色が入っているのだと教えてくれました。だから、こんなに輝く太陽のように見えるのだって、話してくれたのです。私もいつか、こんな絵を描きたいと思いました」

ディタさんの言葉は、私の胸を大きく揺るがしました。明日は良い日になると教えてくれた人がいたから、そして、それを信じることができたから、劣悪な環境の収容所で描いたにもかかわらず、子どもたちの絵はあんなに明るく生き生きと美しかったのだとわかりました。そして、賢明で勇気ある大人の存在が、どれほど子どもたちに大きな影響を与えるのかを教えられたような気がしたのです。

1943年12月。ディタさんは父母とともにアウシュヴィッツへ移送されました。「父は、2週間後に死にました。餓死です。テレジンにいた頃は、<東>へ送られることが死を意味すると、はっきりとは知りませんでした。恐ろしいところと噂はあったけど、ドイツ軍は『新しい、もっとよい定住地へ送る』と言っていましたから半信半疑でした。でも、アウシュヴィッツへ着いてからは毎日、大きな煙突が炎を吐き、黒い煙と悪臭をまき散らすのを見ました。そこで、次々とたくさんの人が殺され焼かれているのは、子どもだってわかりましたよ。

アウシュヴィッツでは、労働力として残す人、ガス室に送る人の選別がされていて16歳から40歳までの人が労働力として認められると聞いていました。一人ひとりの顔色や体格を見、歩き方を見て肉体労働に適している人を選び出すのです。選別のために並んだ列の私のふたつ前に母が並んでいました。もうすぐ私たちの番が来る……と思った時、母が後ろを向いて、“ディタ、16歳”と言ったのです。一瞬何のことかわかりませんでした。だって、私は15歳だったんですから。でも、母の番が来て、母が“37歳“と大きな声で答えるのが聞こえたのです。母は42歳なのに。 あっ、と気がついて、精一杯元気そうに見えるように背筋を伸ばして、私も“16歳です“とドイツ語で答えたんです」

生死を分ける選別をくぐり抜けたディタさん親子は、労働力としてアウシュヴィッツを生きて出られるわずか1000人の女性の中に入っていました。家畜用の貨物列車に詰めこまれ、着いたのはドイツのハンブルグ。そこでの仕事は、爆撃で崩された建物の煉瓦を片づけ、燃料庫や防空壕を作ることでした。「シャベルやツルハシを使う辛い仕事でした。煉瓦のかけらで手は傷だらけ。薄っぺらな靴で凍傷と靴ずれで、歩いたあとに血の跡がつく人もいました」

南京虫、ノミ、シラミ、ネズミのいる不衛生なバラック、着替えもなく洗濯もできず、100人以上が詰めこまれた部屋に、便器用のバケツが1、2個あるだけ。たったひとつの私物のボウルが、昼間はスープをもらう食器になり、夜は便器となる。病気がはびこるのは当然のことでした。辛い仕事、飢えと病気を耐えても、親衛隊員や収容所の監督の手で殺されることもありました。時には刑罰で、時には、彼らの退屈しのぎの“ゲーム”の標的とされて……。

次にディタさん親子が送られたのは、ベルゲン・ベルゼン。ドイツの敗戦が色濃くなり、今までで一番ひどい場所でした。収容所としての機能はほとんど失われ、3段ベッドさえなく、床に寝るような状況……。

「スープの配給がなくなり、次の日には1日中パン一片もらえず、その次の日には、水もなくなりました。収容所の中に水道の蛇口はあったけど、茶色く濁った水しか出ません。次々と人が死んで行きました。下痢をして便所に行こうと這い出た道の途中で息絶える人もいました。数日すると、収容所の中は死体だらけ。便所に行く力もなくなって、またいで、せめて排便する場所を探すという状態でした。何とかして生き抜こうと励まし合ってきたけど、もう最期だ、と思った朝、ラウドスピーカーの声が聞こえて来たのです。いろいろな国の言葉で同じことを繰り返していました。あなたたちは解放されました。私たちは英国陸軍です、あなたたちのお世話をします……と」

病院に運ばれたディタさんのそばで、母親はプラハやパレスチナにいるはずの親戚や友だちに手紙を書いたそうです。「もうすぐ帰ります」「会えるのを楽しみにしています」ディタさんにも、やっと自分が生き残ったのだという実感がわきつつありました。ところが……。「ある日、母はお腹が痛いと言って、お医者さまのところへ行きました。ようやく歩けるようになっていた私が面会に行ったら、母はベッドに寝ていてとても苦しそうにしていました。翌日、母はチフスで亡くなりました」

「誰か親戚が残っていたらいいけれど」と、ディタさんはふるさとのプラハに帰ります。同じく生存者の男性と出会い17歳で結婚すると、すぐに建国されたばかりのイスラエルに渡りました。

ディタさんは、今も絵を描いています。それも花の絵ばかり……。「私は花しか描きません。汚いもの、醜いものばかり見てきてしまったのですから、今はきれいな絵しか描きたくないですね」

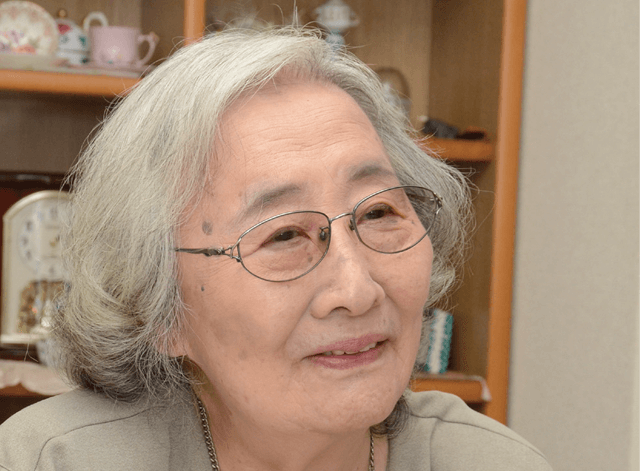

ディタさんと出会ってから33年。手紙やメールを交わし、イスラエルのご自宅で、展覧会にお招きした日本で、と何度もお会いしました。彼女は、fortunately(幸運にも)という言葉をよく使います。「生き残るには、千の偶然と千の幸運があった」と……。確かに、あの日々のことを知れば知るほど、生き残ることがいかに難しかったか。偶然や幸運に恵まれたのだとしか言えないようにも思います。でも、生き残った方に会っていると、あの飢餓を耐え抜くことができたのは、きっともともと体力に恵まれていた人なのだろうとも思えるのでした。ほんのわずかな体力の差と生きようと思う強い気持ちが、生死の隔たりになったのかと。

ディタさんは今年93歳になります。昨年の夏は大きな手術をしたというメールが来ましたが、今年1月27日の国際ホロコースト・デイには、彼女の生まれ故郷であるチェコの政府から招かれて講演をしました。その反響が大きく、その後も、プラハの学校や図書館などで講演会をいくつも行ったというメールが私のもとに来ています。

「語ることは生還した人の義務」と言う彼女は、今も元気で活躍しているのです。

生還(現イスラエル在住93歳)

※2023年5月現在